Une esthétique du Japon via l’œil de Tocqueville

Frédéric Weigel

« Lorsque j’arrivai pour la première fois à New York […] je fus surpris d’apercevoir […] un certain nombre de petits palais de marbre blanc dont plusieurs avaient une architecture antique ; le lendemain, […] je trouvai que ses murs étaient de briques blanchies et ses colonnes de bois peint.[1] »

Alexis de Tocqueville

« De leur côté, à quelques rares exceptions près – et qu’il s’agissent de bâtiments construits dans des styles historiques ou d’édifices modernes du dernier cri – les architectes [japonais] semblent ne considérer que les aspects extérieurs des modèles occidentaux.[2] »

Bruno Taut

Pour la grande majorité des amoureux du Japon, l’archipel fait l’effet d’un ailleurs paradoxal. En effet, l’étrangeté ressentie n’y est pas inquiétante, elle s’apparente plutôt à un doux miroir dans lequel tout est fantasmatiquement inversé. La littérature savante est remplie de formules antinomiques mettant en scène quelque chose d’un « mouvement centrifuge, tel que nous le concevons en Occident, [auquel] s’oppose un mouvement centripète[3] » propre au Japon. Je dois moi-même avouer, en allant vivre dans ce pays il y a une quinzaine d’années, que la puissance du déterminisme culturel m’a profondément marqué. Les conventions sociales y sont très différentes, mais de là à opposer radicalement deux mentalités, il y a une acrobatie à effectuer.

- La Norme et son étranger

Dans mon expérience d’artiste[4] et d’organisateur[5], que ce soit avec des interlocuteurs européens ou japonais, la quasi-totalité des individus supposent spontanément qu’il devrait exister plusieurs notions d’arts en fonction des cultures. La seule énonciation qui semble alors possible est celle de la reconnaissance d’une dignité d’un art japonais qui serait à la hauteur d’un art occidental pris comme norme pseudo-universelle auquel il serait naturel de s’opposer. Mais quelques légères connaissances du contexte historique de l’importation du concept d’art au XIXe siècle suffisent pour saisir que l’épistémologie sous-jacente est homogène et qu’il se rejoue ici un dialogue entre lumière et romantisme. Cette opposition simplificatrice est d’une incroyable efficacité pour produire des représentations des mentalités artistiques et pour les communiquer efficacement : d’un côté les premiers seraient individualistes et possèderaient un jugement critique à visée universaliste ; et les seconds seraient déterminés par un esprit particularisé et recourraient à la spontanéité de leurs cœurs. Cette narration qui stabilise les identités nationales sous la bonne conscience d’une ouverture à la diversité des cultures a pour défaut principal de faire oublier qu’il y a des individus à la sensibilité rationnelle et antirationnelle des deux côtés des frontières, et cela vraisemblablement en proportions égales[6]

Robert Legros a philosophiquement qualifié ces deux modèles antinomiques : pour les lumières, « l’arrachement à la naturalisation est révélateur du proprement humain[7] », et pour les romantiques, « la naturalisation est constitutive de l’humanité[8] ». Dès lors Tocqueville permettrait de dépasser ces alternatives, car il « incite à penser que l’arrachement originel à la naturalisation est en lui-même le fait d’une inscription originelle[9] » et donc que « l’humanité de l’homme est historiquement et politiquement engendrée[10] ». Tocqueville pourrait ainsi réinterroger les oppositions décrites préalablement, cela d’autant plus qu’au Japon l’intérêt aux questions de l’étiquette et du ritualisme social permettent d’accepter la proposition que « la sensibilité est devenue sensible sous l’effet d’un certain “comprendre” préalable[11] » d’un mode d’existence social.

Dans le premier chapitre du second livre de De la démocratie en Amérique est décrite la méthode qui est spontanément utilisée par les peuples démocratiques, ils suivent « les préceptes de Descartes[12] » à partir desquels « chacun se renferme donc étroitement en soi-même et prétend de là juger le monde[13] ». Dire que « la mentalité moderne […], c’est le cartésianisme devenu mentalité[14] » laisse supposer que la société américaine serait basée sur un modèle raisonnable tout à l’opposé des images courantes de la société japonaise. Pourtant avec Tocqueville, ce cartésianisme ne produit pas un monde mécanique mais bien une société de désir où les arts se « détournent souvent de la peinture de l’âme pour ne les attacher qu’à celle du corps[15] ». Le philosophe du cogito n’est pas que l’initiateur d’une scission entre le sujet et l’objet, il est aussi celui qui produit « une nouvelle spiritualisation du corps[16] » au sein d’un régime politique. Cette description se rapproche de la lecture de Descartes par Anna Harendt lorsqu’elle affirme que « sa contribution la plus originale […] est le souci exclusif du moi[17] ». Après la rupture avec la contemplation classique des idées, est advenu le constat que « le seul objet concret que livre l’introspection […] c’est bien le processus biologique[18] ». De manière équivalente, Tocqueville met en exergue un étonnant phénomène : c’est une abstraction intériorisée, celle de l’idée d’égalité, qui serait la source des manifestations émotionnelles, car « l’égalité [fait] prédominer, dans le cœur humain, la passion des jouissances matérielles et l’amour exclusif du présent[19] ».

Figure 1. Les couleurs du droit naturel, portrait n° 11 : Alexis de Tocqueville, Frédéric Weigel, peinture acrylique, 70×100cm, 2022[20].

- L’art japonais par le filtre de Tocqueville

À la lecture des chapitres sur les mœurs esthétiques en Amérique[21], je me suis rendu compte qu’en changeant le mot Amérique ou démocratie par Japon, le texte accompagnait avec justesse les descriptions d’un art japonais. Je propose alors de passer les formules habituelles d’une esthétique japonaise au tamis de l’analyse de Tocqueville.

Il est courant d’entendre au Japon que ses citoyens préfèrent l’utile à l’abstraction, l’art y serait concret et toucher les objets permettrait de s’en emparer. Le bel ouvrage serait d’abord un objet qui embellirait une tache pratique et qui se devrait d’être d’une grande praticité. L’exemple typique est l’artisanat ou le design, mais l’intérêt à la miniaturisation et à la multiplication des fonctionnalités des produits de consommation sont de même ordre. Tocqueville pourrait expliquer le phénomène de la sorte : si « les institutions démocratiques […] disposent à ne demander aux sciences que leurs applications immédiates et utiles[22] », il en est de même en esthétique car ces nations « préféreront habituellement l’utile au beau, et elles voudront que le beau soit utile[23] ».

À cette praticité première de l’objet esthétique est fréquemment ajoutée une superficialité quelque peu tape-à-l’œil, que ce soit avec un matériau chatoyant (dorure, laque, paillette…) ou avec un signe validant une reconnaissance (tampon, prix gagné à un concours, signature…), et en effet : « les artisans qui vivent dans les siècles démocratiques […] s’efforcent encore de donner à tous leurs produits des qualités brillantes que ceux-ci n’ont pas[24] ». À entendre mes contemporains, une spécificité de la peinture japonaise serait de recourir à l’usage de l’or comme dans l’école Rimpa au XVIIe siècle, mais je note aussi que l’amour « du luxe appartient plus particulièrement aux siècles démocratiques[25] », car dans une société égalitaire « chacun espère pouvoir paraître ce qu’il n’est pas[26] » et alors « on tend moins à la réalité qu’à l’apparence[27] ».

D’un point de vue plus psychologique, une émotionalité spontanée serait exprimée par la légèreté des formes japonaises toujours à l’affût de l’étonnement : poèmes courts, minimalisme architectural, gestualité incisive (pinceau, calligraphie, artisanat…), figures compassionnelles (mignonnerie, mascottes molles, familiarisation de l’animalité…). Mais là aussi, les citoyens de toutes les démocraties qui sont « habitués à une existence pratique […] ont besoin d’émotions vives et rapides, de clartés soudaines, de vérités ou d’erreurs brillantes qui les tirent à l’instant d’eux-mêmes et les introduisent tout à coup, et comme par violence, au milieu du sujet[28] ». La supposée spiritualité, ou excentricité japonaise, ne serait alors rien d’autre qu’un intérêt pour les « beautés faciles […] dont on puisse jouir dans l’heure[29] » et dans lesquelles « le style s’y montrera souvent bizarre, incorrect, surchargé et mou, et presque toujours hardi et véhément[30] ».

Un énoncé est récurrent, l’esthétique au Japon porterait sur le quotidien. Et effectivement, avec des objets utiles, brillants et émotionnels, adviennent les charmes de l’espace privé d’une bourgeoisie moderne. Plutôt que l’expression d’une tradition, je peux lire L‘éloge de l’ombre de Jun’ichirô Tanizaki comme l’attachement d’un grincheux à son domicile particulier. Il est effectivement bien loin le temps où le pouvoir féodal s’affirmait par une esthétique et un ritualisme rendu notoire afin de maintenir un rang au sein d’une société fortement segmentée, car dans la modernité chaque citoyen naît avec les mêmes droits et il « est habituellement occupé à contempler un très petit objet, qui est lui-même[31] ». Pour les artistes, la proche réalité devient le motif principal au dépit d’idées forcément trop générales, en « perdant de vue les héros et les dieux, ils [entreprennent] d’abord de peindre des fleuves et des montagnes[32] » et ils reproduisent « les détails de la vie privée qu’ils ont sans cesse sous les yeux[33] ».

L’expression du privé au Japon est fréquemment corrélée avec l’appartenance au groupe ou à la nation. La figure du génie apparaît alors comme celui qui relie l’expression d’un intime avec l’extériorité formelle du commun. De mon expérience, la reconnaissance sociale pour un artiste au Japon s’acquiert sous la condition de résoudre l’équation : le goût du je doit être aussi le goût du on. Cet équilibre s’avère délicat, il réside toujours un abîme entre la faiblesse individuelle et la puissance collective, car « la démocratie ne porte pas seulement les hommes à faire une multitude de menus ouvrages ; elle les porte aussi à élever un petit nombre de très grands monuments. Mais, entre ces deux extrêmes, il n’y a rien[34] ». Si pour l’artiste, « la nation elle-même s’offre à son pinceau[35] », entre l’éloge du commun et les désirs de l’individu, il émerge un abîme infranchissable.

Décrire la situation de l’art au Japon d’une manière similaire à celle américaine par Tocqueville, permet de ne pas opposer des traditions inconciliables, sans pour autant imaginer que l’on puisse s’extraire facilement des sentiments que produisent les institutions d’une nation. Mais qu’en est-il pour des représentations artistiques clairement marquées par un héritage singulier, par exemple celui du bouddhisme ?

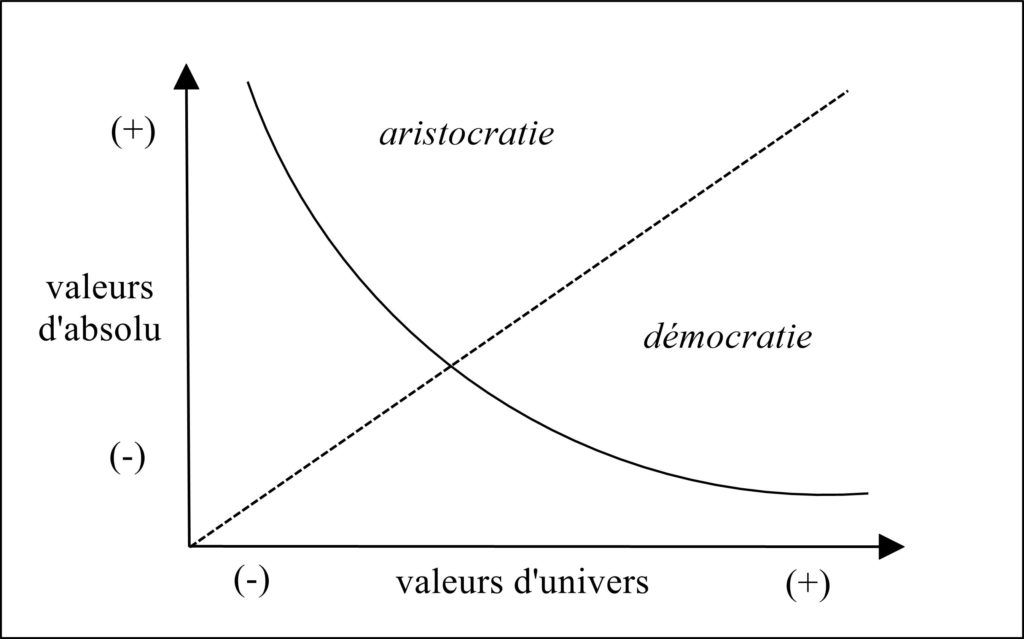

- Une régulation entre univers et absolu

L’enquête de Tocqueville permet de pointer les causes des mœurs, cela en comparant le démocratique et l’aristocratique afin d’y discerner leurs systèmes de valeurs respectifs. Cette méthode me promet une distance salutaire ; à des différences entre nations supposées éternelles est préférée l’observation de régimes se succédant dans le temps : l’abîme qui sépare les collectifs change de catégorie, elle n’est plus culturelle et spirituelle, mais historique et institutionnelle. Jacques Fontanille et Claude Zilberberg analysent un passage de Tocqueville pour y déceler sur le plan paradigmatique une opposition entre deux ordres de valeurs : « l’orientation positive des valeurs d’absolu au système aristocratique contraste avec l’orientation positive des valeurs d’univers propre au système démocratique[36] ». Le jugement de valeur s’établit à partir de deux valences dont chacune « se présente comme […] la “valeur de la valeur”[37] », l’opérabilité tocquevillienne permet alors d’évaluer la valeur des mœurs par la courbe suivante :

Figure 2. Schématisation des valeurs chez Tocqueville[38]

En observant aujourd’hui une œuvre japonaise inspirée par le bouddhisme, quelle soit contemporaine ou ancienne, il émerge un jugement de valeur en tension entre deux alternatives. Soit cette influence religieuse serait appréhendable sous la forme d’une philosophie universelle (en évoquant par exemple la finitude humaine face à la mort), soit ce dogme serait figuré sur la modalité d’un absolu qui n’est partageable que pour une communauté de nobles herméneutes sachant discerner ce qui est proprement intraduisible hors d’elle. Les éléments de discours les plus fréquents concernant une esthétique d’un bouddhisme dans le domaine de l’art renvoient à des énoncés naviguant autour de la notion de l’impermanence (vide, négation, éphémère…). Il n’est pas question pour moi de laisser croire que le néant bouddhique au Japon puisse être équivalent à l’ontologie issue de la philosophie grecque, car il faudrait déjà que je puisse être convaincue qu’il existe une épistémologie capable de comparer objectivement ces deux notions sans déformer leurs spécificités et histoires respectives. Par contre, dans le cas d’une expérience de délectation contemporaine, la notion d’impermanence peut parfaitement répondre à une attente qui est présente dans l’ensemble de nos sociétés démocratiques. En effet d’après Tocqueville, avec la perte des privilèges aristocratiques, « l’envie d’acquérir le bien-être se présente à l’imagination du pauvre, et la crainte de le perdre à l’esprit du riche. […] Ils s’attachent donc sans cesse à poursuivre ou à retenir ces jouissances si précieuses, si incomplètes et si fugitives[39] ». Cette situation d’instabilité créer une « inquiétude secrète qui se révèle dans les actions[40] » et qui se manifeste par un besoin d’artefacts symboliques venant palier l’« inconstance[41] » de celui pour qui « le souvenir de la brièveté de la vie l’aiguillonne sans cesse[42] ». Tocqueville décrit le vide existentiel moderne : « L’aspect de la société américaine est agité, parce que les hommes et les choses changent constamment ; et il est monotone, parce que tous les changements sont pareils[43] ». Il est ainsi fort à parier que les évocations contemporaines et récurrentes d’une esthétique liée à la tradition de l’impermanence japonaise sont des formules flottantes pour répondre à ce qui est le plus partagé au monde : le coup de blues du citoyen moderne.

La lecture de Tocqueville me permet de ne pas voir dans les perceptions actuelles des objets d’art, une expression de la mentalité de leurs auteurs. Au contraire, ils deviennent révélateurs de la forte unification d’un seul mode d’existence, celui démocratique, qui se déploie au détriment des multiples agencements propres aux régimes symboliques qu’ont développés les groupes humains. Tout le paradoxe de celui qui cherche les spécificités culturelles par l’objet d’art, est de risquer un renforcement de la naturalisation de valeurs d’univers, au nom de la sauvegarde d’une valeur d’absolu. De ce point de vue, les artistes contemporains (dont je fais partie) sont à l’avant-garde d’une simplification du réel s’ils n’arrivent pas à penser les limites historiquement advenues de leur propre communauté imaginaire, celui du régime de l’art.

[1] A. de Tocqueville, De la démocration en Amérique II, première et deuxième parties, version numérique de la Collection « Les auteur(e)s classiques », uqac, 2002, p. 52.

http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/democratie_2/democratie_t2_1.pdf

[2] B. Taut, La maison japonaise et ses habitants, Paris, éditions du linteau, 2014, p. 292.

[3] C. Lévi-Strauss, L’autre face de la lune : écrits sur le Japon, Paris, Seuil, 2011, p. 75.

[4] Site personnel : http://weigel-frederic.fr/

[5] Site du « Palais des paris » : http://palaisdesparis.org/

[6] Sur les apories de cette opposition, un article coécrit avec Yoshiko Suto : https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2022-1-page-93.htm

[7] R. Legros, L’idée d’humanité : introduction à la phénoménologie, Paris, Grasset, 1990, p. 7.

[8] Legros, L’idée cit., p. 7.

[9] Legros, L’idée cit., p. 95.

[10] Legros, L’idée cit., p. 8.

[11] Legros, L’idée cit., p. 160.

[12] Tocqueville, De la démocration cit., p. 12.

[13] Tocqueville, De la démocration cit., p. 12.

[14] Legros, L’idée cit., p. 143.

[15] Tocqueville, De la démocration cit., p. 52.

[16] Legros, L’idée cit., p.165.

[17] H. Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 2018, p. 415.

[18] Arendt, Condition cit., p.501.

[19] A. de Tocqueville, De la démocration en Amérique II, troisième et quatrième parties, version numérique de la Collection « Les auteur(e)s classiques », uqac, 2002, p. 85.

http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/democratie_2/democratie_t2_2.pdf

[20] Dans cette série de 25 peintures, des philosophes du droit naturel sont portraiturés sur les reproductions des feuillets du premier livret de l’Appel à l’étude de Yukichi Fukuzawa. Ce texte paru en 1872 est un des premiers mettant en mot l’égalité du citoyen et la subjectivité moderne.

[21] En particulier dans la première partie du tome II, chapitre XVIII à XX.

[22] Tocqueville, De la démocration cit., p. 48.

[23] Tocqueville, De la démocration cit., p. 50.

[24] Tocqueville, De la démocration cit., p. 52.

[25] Tocqueville, De la démocration cit., p. 52.

[26] Tocqueville, De la démocration cit., p. 52.

[27] Tocqueville, De la démocration cit., p. 52.

[28] Tocqueville, De la démocration cit., p. 60.

[29] Tocqueville, De la démocration cit., p. 60.

[30] Tocqueville, De la démocration cit., p. 60.

[31] Tocqueville, De la démocration cit., p. 77.

[32] Tocqueville, De la démocration cit., p. 73.

[33] Tocqueville, De la démocration cit., p. 54.

[34] Tocqueville, De la démocration cit., p. 55.

[35] Tocqueville, De la démocration cit., p. 74.

[36] J. Fontanille et al., Tension et signification, Sprimont, Mardaga, 1998, p. 34.

[37] Fontanille, Tension cit., p. 38.

[38] Fontanille, Tension cit., p. 34.

[39] Tocqueville, De la démocration cit., p. 128.

[40] Tocqueville, De la démocration cit., p. 134.

[41] Tocqueville, De la démocration cit., p. 134.

[42] Tocqueville, De la démocration cit., p. 134.

[43] Tocqueville, De la démocration [troisième et quatrième parties] cit., p. 69.